VARIEDADES, Marcelo Cohen

"Y yendo más al meollo:

Sé que, por más que no muestre siempre la misma cara y note cambios tan súbitos en las otras personas y en derredor, uno vive con el deseo de tener una forma. De nada vale hacerse el bobo; y menos vale ser bobo: una forma duradera que pueda advertirse en la criatura cambiante es el anhelo del que uno cae presa en cuanto se distrae un rato; o sea bastante a menudo. Ansia de algo que uno señale para sí con el dedo, profundamente, pudiendo decir: Esto soy yo a pesar del tiempo."

Fragmento del libro Hombres amables (Norma, 1998).

EL POETA Y

"Todos los poetas adoran las explosiones, las tormentas, los huracanes, las conflagraciones, las ruinas, las carnicerías espectaculares. La imaginación poética no es algo deseable en un estadista".

"Ningún siglo anterior creó algo tan horrendo como el automóvil promedio de hoy en día, la pantalla de lámpara o nuestros edificios públicos o privados. ¿Hay algo más aterrador que un moderno edificio de oficinas? Parece estar diciéndole a los oficinistas esclavizados que trabajan en su interior: “El cuerpo humano es más complicado de lo necesario para el trabajo en esta época: lo harían mejor y serían más felices si lo simplificáramos”.

Aquí el artículo completo. Muy recomendable.

IDENTIDADES

Hace unos días fui de visita a una escuela. En la entrada había un cartel de bienvenida con mi nombre. Pero el de la foto no era yo.

“Encontramos la foto en Internet”, me dijo Nancy, la directora, cuando le señalé la confusión. “Igual te pareces bastante…”

No era cierto, o no me lo pareció. Pero quizás la imagen que cada uno tiene de uno mismo difiere mucho de cómo lo ven los demás. El de la foto, además, usaba camisa y corbata. Yo hace más de veinte años que no uso corbata. Usé de chiquito, para ir a la escuela. (Era una escuela del estado dirigida por una vieja severa, bajita, arrugada, simpatizante de la dictadura, que nos obligaba a usar camisa, corbata y zapatos. Cuando la dictadura terminó, mi madre me mandó en zapatillas y remera).

“Igual no te preocupes, enseguida la quito”, me dijo la directora Nancy, refiriéndose a la foto del desconocido con mi nombre. “Y ahora te dejo con la vicedirectora, ella te acompaña al salón a conversar con los chicos”.

La vicedirectora también se llamaba Nancy, pero esta era rubia, y la otra morocha.

El salón era grande. Algunos chicos habían leído una versión que preparé de El conde de Montecristo. Me hicieron muchas preguntas, algunas personales. Un chico me preguntó: “¿Tu vida se parece a la del personaje?”. Pensé en el cambio de identidad del conde, y les conté la confusión con el cartel de bienvenida. Otro chico me preguntó: “¿Fumás?”. Era una pregunta “pícara”. Una maestra lo reprendió.

Cuando la charla terminó me acordé de Xime, mi compañera más rockera en el colegio y una fumadora empedernida.

Un día, a los quince o dieciséis años, fui a su casa. Xime tenía un póster de The Clash precioso. Era una foto original, que yo nunca había visto. Ella dijo que ya no le interesaba, pensaba deshacerse del póster. Se lo pedí. Negociamos. Le puso precio: un cartón de cigarrillos. Así que compré el cartón y me hice del póster.

Yo también fumaba, pero no tanto como Xime. Había empezado con el tabaco para conquistar a una chica de ojos verdes (la mejor amiga de Xime). Me habían dicho que a la chica le gustaban los muchachos que fumaban. Y sí: la chica de ojos verdes y yo fuimos novios por tres años. Y cuando nos separamos, yo seguí siendo un muchacho que fumaba. Durante doce años. Después dejé. Recuperé el olfato. Me compré una bici. Me hice profesor de Yoga, cosa que sorprendió a más de uno, incluido yo mismo. Y cuando empezó lo de mi vieja, volví a fumar. El cerebro y el corazón a veces se alían de formas extrañas. Lo digo porque “lo de mi vieja” fue un cáncer de pulmón que se la llevó en menos de siete meses.

Ahora fumo un cigarrillo de vez en cuando. Practico yoga pero ya no doy clases. Sigo escuchando a The Clash. Sigo preguntándome quién o quiénes soy.

En estos días se cumplen cinco años de la muerte de mi vieja. A ella le gustaba este poema de Wislawa Szymborska:

DEL MONTÓN

Soy la que soy,

casualidad inconcebible

como todas las casualidades.

Otros antepasados

podrían haber sido los míos

y yo habría abandonado

otro nido,

o me habría arrastrado cubierta de escamas

de debajo de algún árbol.

En el vestuario de la naturaleza

hay muchos trajes.

Traje de araña, de gaviota, de ratón de monte.

Cada uno, como hecho a medida,

se lleva dócilmente

hasta que se hace tiras.

Yo tampoco he elegido,

pero no me quejo.

Pude haber sido alguien

mucho menos personal.

Parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre,

partícula del paisaje sacudido por el viento.

Alguien mucho menos feliz

criado para un abrigo de pieles

o para una mesa navideña,

algo que se mueve bajo un cristal demicroscopio.

Árbol clavado en la tierra,

al que se aproxima un incendio.

Hierba arrollada

por el correr de incomprensibles sucesos.

Un tipo de mala estrella

que para algunos brilla.

¿Y si despertara miedo en la gente,

o solo asco,

o sólo compasión?

¿Y si hubiera nacido no en la tribu debida

y se cerraran ante mí los caminos?

El destino hasta ahora

ha sido benévolo conmigo.

Pudo no haberme sido dado

recordar buenos momentos.

Se me pudo haber privado

de la tendencia a comparar.

Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera,

lo que habría significado

ser alguien totalmente diferente.

En esta nota, una lista de palabras en diversos idiomas sin traducción literal a otras lenguas. Por ejemplo, Mamihlapinatapei, que al parecer, en la lengua de los indios yamanas de Tierra del Fuego, refiere a “una mirada cargada de significado que comparten dos personas que desean iniciar algo, pero que son reacias a dar el primer paso para comenzar”. Otra, del portugués: Cafuné. Designa el acto de peinar a alguien suavemente con los dedos.

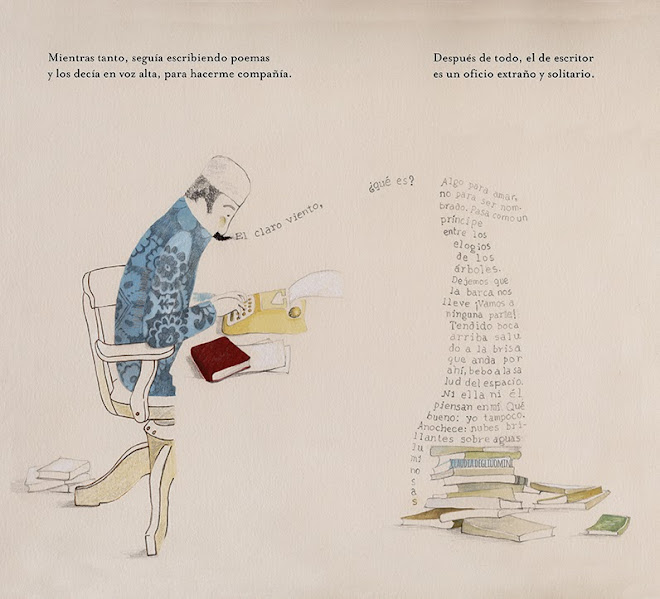

Animación en stop motion que celebra el 25 aniversario de la editorial inglesa 4th Estate Publishers.

EL FONDO DEL POZO A LA VUELTA DE MI CASA

Ayer fui de nuevo a

Lo primero que leí de Eduardo fue Un paseo por Carmajali (Norma, 2010). Después de ese libro extraordinario, quise leer otras cosas suyas. Durante algún tiempo sacié mi ansiedad con algunos cuentos publicados aquí, y más cuentos, chanzas, ideas, listas, divertimentos y otras ocurrencias, publicadas aquí.

Luego conseguí Quiero escapar de Brigitte (Comunicarte, 2007). En el camino, intenté contagiar mi entusiasmo por estas obras a otros lectores, no siempre con fortuna. Me alegró saber que Fernando Calvi tiene un parecer similar al mío respecto de la literatura de Eduardo. Lo que no me alegró fue enterarme que él, Fernando, había conseguido un ejemplar de El fondo del pozo, novela de Eduardo que yo venía buscando sin éxito hacía tiempo. ¡Maldito ilustrador! Me había ganado de mano.

En estos meses revisé los anaqueles de diversas librerías de viejo, esperando dar con el volumen. La novela puede leerse on line, pero yo quería el libro, editado por Minotauro en 1985.

La primera librería donde lo busqué está a la vuelta de mi casa. Es un gran local cuadrado, limpio, bien ordenado e iluminado. Tiene mucha literatura a precio razonable (como era hasta hace unos años, antes de que empezaran a arrancarte la cabeza por cualquier libro agotado).

El dueño es un muchacho pulcro, de trato muy formal, que suele vestir saco azul, camisa y boina, aunque a veces cambia la boina por un sombrero de cuero, estilo cowboy. Por lo general el local está en silencio. En ocasiones suena música country a un volumen bajo. Desde una pared, un antiguo, puntual e impecable reloj de cuco le abre las puertas a un pajarito de madera cada treinta minutos.

Allí busqué por primera vez, en vano, El fondo del pozo. Eso fue hace varios meses. Le siguieron otras librerías, con igual éxito.

Días atrás, alguien me recomendó una página que agrupa varias librerías y puestos de libros usados. Pregunté por El fondo del pozo. Un integrante de la red me contestó enseguida ofreciéndome la novela, y me llevé una sorpresa. No por el precio del libro –que, como esperaba, era exorbitante–, sino porque la librería oferente era justamente la que está a la vuelta de mi casa.

¿Cómo era posible? ¿Por qué nunca lo vi? ¿Lo habrían recibido hace poco? ¿Por qué siempre busqué por mi cuenta, sin consultar al librero?

Respondí el mail explicando que el precio estaba fuera de mis posibilidades. Al rato me ofrecieron una considerable rebaja, pero seguía siendo enojosamente caro.

Hoy aproveché la limpieza de mi biblioteca y separé siete títulos que no me interesa conservar –que en muchos casos ni siquiera leí–, y que sé que tienen algún valor de reventa. Amos Oz, Pérez Reverte, Elmore Leonard, Robbe Grillet, entre otros autores. Los cargué en una bolsa y me presenté en la librería. El librero me conoce, me ha visto muchas veces. Le expliqué que el del mail era yo, y le propuse el intercambio. Él estudió un rato mis libros. Como librero, sé perfectamente que mi oferta resultaba más que conveniente. Él sin embargo consideró que, entre todos, mis libros sumaban unos pesos menos de lo que valía El fondo del pozo. No dije nada. Toleré su puesta en escena con buen humor. Sonó el reloj cucú. Él volvió a revisar la pila que yo le había llevado. Al fin aceptó. Cambiamos mano a mano su libro por los siete míos y salí a la calle con El fondo del pozo. Ahora estoy en paz. Por lo menos hasta que empiece a leer esta (para mí) nueva invención del singular Eduardo Abel Giménez.

NO TOCA BOTÓN

De chico odié los botones. No me gustaba verlos, no quería tocarlos. No sé por qué. Nunca lo supe. Mi mamá tenía que abrocharme el guardapolvo a la mañana: yo me negaba a tomar contacto con esos repugnantes cosos transparentes. Mi papá, aconsejado por alguien, comenzó a desafiarme con fulbitos de dedo en la mesa de la cocina. Uno hace un arco y un arquero cruzando las manos –los pulgares son los postes del arco, el índice de una mano es el arquero–, y el otro patea. La pelota: un botón.

Así, jugando, le perdí un poco de asco a los maléficos redondeles. Bah: pude empezar a tocarlos, pero siguieron resultándome siempre muy antipáticos. Hasta hace poco ni siquiera usaba camisas. Ahora tengo dos, y me las pongo muy de vez en cuando.

Los botones metálicos de los pantalones o camperas de jean son otro cantar. Con ellos todo bien. Los enemigos son esos que se cosen. Los que tienen agujeritos. Y entre ellos, los peores son los transparentes.

Unos años atrás leí en el diario una nota sobre fobias “raras”. Ahí estaba descrita la mía. Pero hasta ahora nadie ha sabido decirme bien cuál pudo ser la causa. Tampoco importa gran cosa, la verdad, pero me intriga.

Después de la famosa Sexto Sentido, y justo antes de antes de dedicarse a filmar bodrios para siempre, el director M. Night Shyamalan hizo otra película que me gusta. Se llama Unbreakable, es decir, "irrompible". En español la estrenaron como El protegido. Quizá la vieron. Allí, siguiendo la lógica de los comics que ama, un hombre que padece una extraña enfermedad en los huesos busca y encuentra o cree encontrar al hombre que está en su antípoda: el irrompible. Si en el mundo existe una persona tan frágil como él, piensa Elijah, necesariamente debe existir otra que sea justo la opuesta. Siguiendo esa lógica, recorre obsesivamente las noticias de accidentes y catástrofes esperando dar con la descripción de alguien que haya salido ileso entre los muertos. El argumento tiene otras vueltas, pero basta decir que Elijah da o cree dar con su hombre.

Y así como él encontró al suyo, yo encontré al mío en el diario del domingo pasado. El sujeto es norteamericano. Se llama Dalton Stevens, pero lo conocen como el Rey de los botones. Tiene 75 años y hace 20 que anda pegándole botones a todo lo que se le cruza: un inodoro, un auto, un par de zapatos, una guitarra. Por supuesto, tiene una página web, ya armó un museo (Button Museum) y apareció varias veces en la tele mostrando sus “obras”. Para colmo, canta.

Si algún día viajo a Carolina del Sur y me lo cruzo, no respondo de mí. Por ahora no está mis planes: la multitud de estadounidenses festejando en las calles el asesinato de un hombre me da mucho, mucho, mucho más asco que los botones. Un asco infinito.

INTERESANTE

Ayer estuve en

Yo casi no conservo libros de mi niñez. Mis padres nunca fueron muy apegados a los objetos. Los libros para chicos, una vez que mi hermano y yo crecimos, pasaron a otras manos, a otros chicos. Me acuerdo por ejemplo de una colección de cuentos clásicos hechos en cartoné e ilustrados con fotografías. En la tapa, justo en el centro, tenían pegado un holograma. (Creo que esa fue la colección que más tiempo sobrevivió en casa de mi madre, y por eso la recuerdo tan bien).

Hace poco, ordenando mi biblioteca y seleccionando material para regalar, donar, vender, cambiar, encontré los libros ¡Ajá!, y Paradojas ¡Ajá!, ambos escritos por Martin Gardner. Fueron un regalo de mi papá cuando yo tenía diez u once años. La edición es de comienzos de los años 80, preciosa, en papel ilustración, en un formato infrecuente, grande, casi cuadrado.

Ambos son libros encantadores, llenos de acertijos, paradojas y juegos que involucran distintas áreas de la matemática, y que buscan estimular lo que Gardner llama “reacciones ¡ajá!”, o lo que luego, creo, se conoció más ampliamente como “pensamiento lateral”. Dice Gardner en el prólogo de ¡Ajá!:

“En psicología experimental es clásica la anécdota de un profesor que pretendía estudiar la capacidad de los chimpancés para resolver problemas. A ese fin, colgó un plátano del centro del techo, a suficiente altura para que el mono no pudiera alcanzarlo de un salto. En la habitación no había más que unas cuantas cajas de embalaje dispersas al azar. El experimento consistía en ver si a una damita chimpancé se le ocurría apilar primero las cajas en el centro del cuarto y luego encaramarse a ellas para coger el plátano.

La chimpancé se sentó tranquilamente en un rincón, observando cómo el psicólogo colocaba las cajas. Estuvo pacientemente esperando hasta que el profesor cruzó el centro e la sala. Cuando este pasó exactamente por debajo del plátano, la chimpancé se le subió de pronto al hombro, dio un salto y atrapó el plátano.

La moraleja es esta: problemas que en apariencia son muy difíciles pueden tener soluciones sencillas e inesperadas (…) Estas corazonadas, ocurrencias súbitas que resuelven un problema con elegancia y brevedad, se llaman ahora en psicología ‘reacciones ¡ajá!’. Parecen como llovidas del cielo (…) La inspiración repentina, la pirueta mental que de un chispazo ‘ve’ como resolver con sencillez un problema, es algo totalmente distinto de la inteligencia general. Estudios recientes muestran que personas dotadas de gran capacidad ‘¡ajá!’ son todas ellas inteligentes hasta niveles moderados, y que, a partir de tal nivel, no parece existir correlación entre elevada inteligencia y pensamiento ‘¡ajá!’.”

¿Qué es, entonces, ser inteligente? Y también, a propósito de estos recuerdos: ¿qué relación hay entre la inteligencia y la memoria?

Muchos de los acertijos y problemas de los libros de Gardner eran demasiado complejos para mí a los diez años, y lo siguen siendo.

Creo que en mi infancia, por una serie de motivos diversos, me hice la idea de que era muy importante destacarse de los demás, que la inteligencia era la herramienta adecuada para hacerlo, y que una persona era mejor que otra si era más inteligente. Desde entonces, la posibilidad de equivocarme, de perder, de jugar, de divertirme, quedó por mucho tiempo, infelizmente, “fuera del plan”.

He aquí una paradoja del libro de Gardner:

“Hay personas interesantes. Otras no destacan por nada especial.

Un futbolista: Yo pertenezco a la selección nacional.

Un músico: Yo sé tocar la guitarra con los dedos de los pies.

Señor Corriente: Yo no sé hacer nada que valga la pena.

Tenemos aquí las listas de todas las personas corrientes (Sr. X, Sr. Y, etc.) y de todas las personas interesantes (Albert Einstein, John Lennon, etc.).

En algún lugar de la lista de personas corrientes se encuentra la persona más anodina del mundo. Pero eso justamente la hace muy interesante. Tendremos entonces que trasladarla a la otra lista.

Señor Supercorriente: Muy agradecido. Ahora habrá otra persona que sea la más común de todas, convirtiéndose así en interesante. Al cabo, todo el mundo acabará por ser interesante, ¿no es verdad?

Esta divertida paradoja es una variante de la “demostración” de que todo número entero positivo es interesante (…) ¿Es la demostración válida o falaz? Al trasladar la segunda persona a la lista de interesantes, ¿volverá a ser nuevamente la primera una persona vulgar, o continuará siendo interesante? ¿Puede decirse que toda persona es interesante en algún sentido, porque es la más común de ciertos conjuntos especificados, al igual que todo entero es el mínimo entero de conjuntos especificados? Si todas las personas (o todos los números) son interesantes, ¿queda desprovisto de sentido el adjetivo interesante?”

Lo interesante para mí: que, de todo el libro, sea esta una de las pocas paradojas que recuerdo de memoria.